The Project Gutenberg eBook of Zwanzig Jahre an Indischen Fürstenhöfen, by Otto Mayer

Title: Zwanzig Jahre an Indischen Fürstenhöfen

Indisches und Allzu-Indisches

Author: Otto Mayer

Editor: F. R. Nord

Release Date: March 23, 2023 [eBook #70353]

Language: German

Produced by: The Online Distributed Proofreading Team at https://www.pgdp.net

Anmerkungen zur Transkription

Der vorliegende Text wurde anhand der Buchausgabe von 1922 so weit wie möglich originalgetreu wiedergegeben. Typographische Fehler wurden stillschweigend korrigiert. Ungewöhnliche und heute nicht mehr verwendete Schreibweisen bleiben gegenüber dem Original unverändert; fremdsprachliche Ausdrücke wurden nicht korrigiert. Schreibweisen von Personen- und Ortsnamen wurden nicht vereinheitlicht.

Das Original wurde in Frakturschrift gesetzt; Passagen in Antiquaschrift werden hier kursiv dargestellt. Abhängig von der im jeweiligen Lesegerät installierten Schriftart können die im Original gesperrt gedruckten Passagen gesperrt, in serifenloser Schrift, oder aber sowohl serifenlos als auch gesperrt erscheinen.

Zwanzig Jahre

an Indischen Fürstenhöfen

*

Indisches und Allzu-Indisches

von

Otto Mayer

Bearbeitet und herausgegeben

von

F. R. Nord

Mit 31 Bildtafeln

1922

Verlag Deutsche Buchwerkstätten

Dresden

Alle Rechte, insbesondere das der

Übersetzung, vorbehalten.

Copyright 1922 by Verlag Deutsche Buchwerkstätten, Dresden.

Druck von Oscar Brandstetter in Leipzig.

[S. V]

|

Seite

|

||

|

Vorwort

|

||

|

I.

|

Kapitel. Von Sansibar über London nach Indien

|

|

|

II.

|

Kapitel. Am Hofe des Maharadscha von Baroda

|

|

|

III.

|

Kapitel. Die „Gaekwar“ von Baroda

|

|

|

IV.

|

Kapitel. Der Maharadscha von Kapurthala

|

|

|

V.

|

Kapitel. Die Rani Kanari

|

|

|

VI.

|

Kapitel. Die Rani Umedi

|

|

|

VII.

|

Kapitel. Anglo-Indisches

|

|

|

Antilopenjagden

|

||

|

Jagdhunde in Indien

|

||

|

Eberjagden

|

||

|

Jagdpferde

|

||

|

Rennpferde: Foxy, Mite, Mulberry

|

||

|

Jockeys

|

||

|

VIII.

|

Kapitel. Hindu-Indisches

|

|

|

Wildenten

|

||

|

Wachteln

|

||

|

Wilde Elefanten

|

||

|

Zahme Elefanten

|

||

|

Die Tollwut in Indien

|

||

|

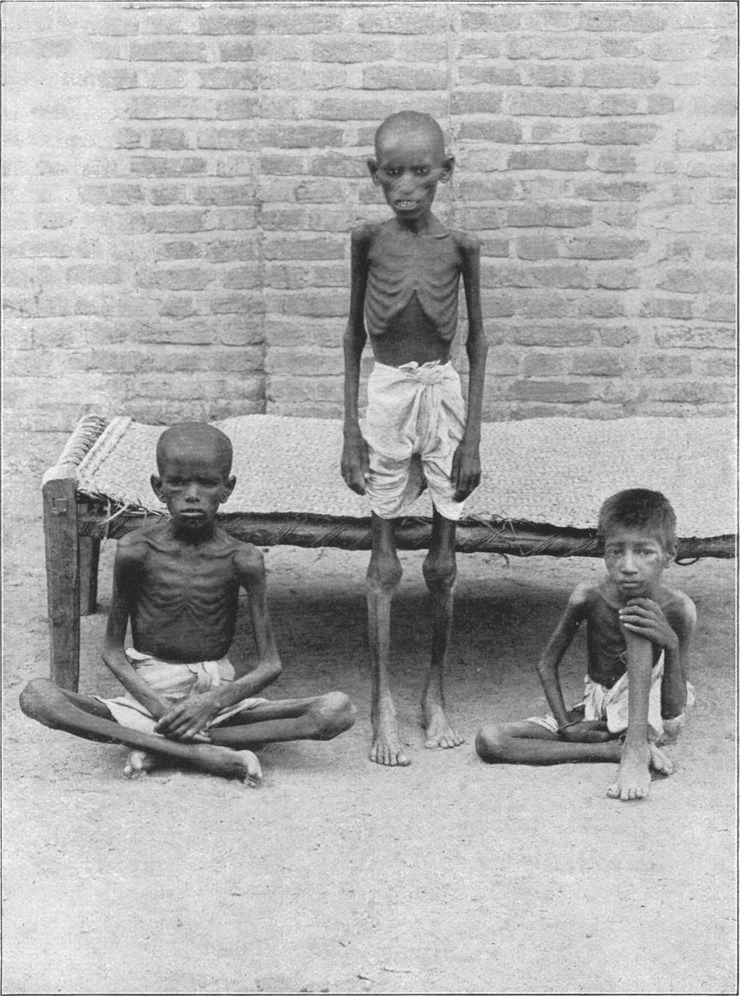

Hungersnot

|

||

|

Pferdeschau

|

||

|

Heilige Tiere: Kuh, Ameise, Affe, Schlange

|

||

|

Gaukler

|

||

|

Pythonschlange

|

||

|

IX.

|

Kapitel. Indische Menschen

|

|

|

Allgemeines

|

||

|

Kriegerische Inder

|

||

|

Brahminen

|

||

|

Minister

|

||

|

[S. VI]

Lebensalter

|

||

|

Eitelkeit

|

||

|

Eine Staatskarosse

|

||

|

Maharadscha

|

||

|

Daulet Ram

|

||

|

Der Hausorden

|

||

|

„Ab ke bas hai“

|

||

|

Fürstliche Kaufgewohnheiten

|

||

|

Der Nisam von Haiderabad

|

||

|

Jakob von Simla

|

||

|

Der Holkar von Indore

|

||

|

Barbiere in Indien

|

||

|

Als „Tasildar“ in der Peststadt

|

||

|

Inder als Gäste

|

||

|

Tanzmädchen

|

||

|

Indische Diebe

|

||

|

Schlußbemerkungen

|

||

[S. vii]

Unter den vielen europäischen Reisenden, die Indien seither besucht haben, hatten nur wenige Auserwählte Gelegenheit, in nähere Berührung mit den indischen Fürstenhöfen zu kommen. Diese Wenigen haben meist auch nur die Lebensgewohnheiten der orientalischen Herrscher in dem prunkhaften Glanze der Empfänge und Lustbarkeiten zu beobachten Gelegenheit gehabt. Otto Mayer hingegen, der Aufzeichner des vorliegenden Werkes, wurde durch eine seltene Verkettung von Umständen dazu ausersehen, zwanzig Jahre lang an den Höfen zu Baroda und Kapurthala als Palast-Vorsteher und Berater eine seltene, für einen Deutschen außerordentliche Stellung einzunehmen. Daß er bei dieser Gelegenheit vieles beobachten konnte, was andere Reisende nicht sehen und erleben und daß er Fürsten und Volk, dank seines jahrzehntelangen Wirkens in Indien, auch von der menschlichen und allzumenschlichen Seite kennen lernte, liegt auf der Hand. So bilden denn seine Memoiren einen nicht zu unterschätzenden Beitrag zur Kenntnis der indischen Psychologie, des indischen Lebens und Landes, von dem man im allgemeinen nur zu sehr geneigt ist, sich eine ganz falsche, meistens stark idealistisch gefärbte Vorstellung zu machen. Durch langjährige und ausgedehnte Reisen in allen Teilen Asiens auch mit indischen Verhältnissen vertraut, habe ich die seltsamen Erlebnisse Otto Mayers in die Form gebracht, in der sie im Nachstehenden dem Leser vorgelegt werden.

F. R. Nord.

[S. 1]

Über das von einem feinen Regen schlüpfrige Holzpflaster Regent Streets rollten auf ihren hohen, dünnen Gummirädern die ‚Hansoms‘ in langer Reihe. Die schwarzen Umhänge der hoch oben über den zweirädrigen Wagen thronenden „cabbies“ trieften vor Nässe. Vom Nebel verschleiert schienen die Gestalten von Pferd und Wagen und Kutscher seltsame Schatten, die lautlos durch ein graues trübes Licht ziellos und zwecklos sich bewegten. Und unter die Nebelgestalten der Hansomwagen mischten sich die schweren Omnibusse aller Linien Londons, die von Oxford Circus nach Piccadilly Circus mit dumpfem Einerlei im müden Aufschlag der Hufe ihrer Pferde rollten oder von Haymarket heraufkommend Regent Park zustrebten.

Um den kleinen, schäbigen Brunnen, der Piccadilly Circus „verziert“, saßen Blumenverkäuferinnen unter breiten Schirmen[S. 2] und boten den hastig Vorübereilenden hoffnungslos die tropfenden Blüten des Herbstes von 1889 an. Die hohen Häuser der in breitem Bogen nordwärts verlaufenden Straße verloren sich im Grau des Himmels, und die sonst von reichem und glänzendem Leben erfüllten Fußsteige bevölkerten armselig gekleidete graue Gestalten. Die Männer mit heraufgeschlagenen Kragen trugen ihre Hände frierend in den abgenutzten Taschen ihrer dünnen Überzieher, und die Zahl der Frauen in Umschlagtüchern und im Schmutz der Straße schleppenden Röcke schien unendlich. —

Das war das Bild, das sich mir vom Fenster meines Arbeitszimmers in dem von mir geleiteten Restaurant Café Royal, dem größten des Londons jener Tage, bot. Mißmutig, abgespannt und müde blickte ich an jenem Novembermorgen auf die vor mir liegenden Abrechnungen, Bestellungen, Muster, Vorratslisten, Ergänzungsaufstellungen und die ganze Schreibarbeit, die die Führung eines großen, weltbekannten Hauses tagtäglich auf meinem Schreibtische sich ansammeln ließ.

Ich dachte der Tage, die anscheinend schon Jahrzehnte zurücklagen, und von denen mich doch kaum zwölf Monate trennten, als ich in der heißen, sonnendurchglühten Luft Sansibars auf der Veranda des Hotels Criterion stand, dessen Direktor ich damals gewesen war. Wo waren sie hin, die süßen Düfte der tausend Blüten und Blumen jener tropischen Insel, die scharfen aromatischen Gerüche des farbenbunten Orients? Wehten noch die kühlen Winde vom Meer flüsternd in den Palmen? und war die Musik verstummt, die leicht und schwebend durch die sternglänzenden Nächte aus dem Dunkel meiner Gärten klang, getragen von dem unfernen dumpfen Brausen der schäumenden Wellen des indischen Ozeans?

Und die Menschen jener Tage, meine Gäste, meine Freunde, gute Bekannte, wo mochten sie sein? Dunkle portugiesische Händler, blonde Kaufleute aus Deutschland und England, lachende Offiziere der Kriegsschiffe aller Völker, die Sansibar anliefen, das damals im Mittelpunkte so vieler Interessen stand, gleichmütige[S. 3] Weltenbummler aus allen Ländern des fernen Europa! Jeder hatte ein Anliegen, eine Frage. Jedem mußte ich irgendwie behilflich sein. Und mein Freund aus den Staaten, der unternehmungslustige Mann mit dem sonderbaren Namen: Vizetelli, der eines Tages als Vertreter des „New York Herald“ vom Winde des Schicksals mir zugeweht worden war! Er wollte, er mußte Emin Pascha entgegenziehen, Emin Pascha, der sagenumwoben tief im Sudan, tief im Innern des Schwarzen Erdteils allein Ordnung, Recht und Ruhe aufrecht erhielt. Der Ruhm Stanleys ließ Vizetelli nicht schlafen. Hatte Stanley Livingstone gefunden, so wollte Vizetelli doch wenigstens dem mächtigen Emir, Emin Pascha, entgegenziehen. Und er ließ keine Ruhe; ich mußte ihn begleiten. Verführt von seinem Enthusiasmus willigte ich ein. Zusammen brachen wir auf. Mühsam war die Reise auf dem Festlande landeinwärts. Fieber überfiel uns. Ungewohnt der Strapazen, unerfahren im Leben einer auf sich selbst gestellten Expedition, gaben wir unser Vorhaben doch nicht auf. Trotz Ermüdung, trotz Krankheit und Unglücksfällen aller Art gingen wir im jugendlichen Starrsinn eines einmal gefaßten Entschlusses immer weiter, — bis der Zusammenbruch kam. Vizetelli fand sein Grab in dem heute, ach, so fernen Ostafrika! Sein stark geschwächtes Herz funktionierte nicht mehr richtig. Das Fieber schüttelte ihn. Auf einmal lag er still. Das kranke Organ hatte seine Arbeit eingestellt. Mit Mühe erreichte ich die Küste; mit Mühe schiffte ich mich müde und in aller Lebenskraft gebrochen ein; müde erreichte ich England.

Als es mir etwas besser ging, übernahm ich die schon früher innegehabte Stellung als Leiter des Restaurant Café Royal in Regent Street, London, dem grauen, trüben, feuchten London eines grauen, trüben, feuchten November. Doch wer einmal den Orient erlebt hat, wem einmal die heiße Sonne seines fremden Himmels das Blut erwärmte, trägt die Sehnsucht nach ihm stets in sich. Seine Bilder liegen fest eingegraben in der Erinnerung, und durch alles Geschehen der blassen, kühlen Tage des Nordens[S. 4] leuchten sie wie durch einen Schleier, stempeln alles Tun und Treiben zu einem Schatten, einem unwirklichen, wesenlosen Traum, hinter dem das Leben der Sonnenländer ewig lockt und winkt.

So winkten auch mir die verschleierten Gestalten des Morgenlandes, seine buntgekleideten Männer, durch den Nebel Londons ernst und still zu. Hinter den Regenwolken standen — sah ich sie doch ganz genau — die hohen Palmen im Lichte der strahlenden Sonne, und zwischen den Papieren meines Schreibtisches rauschten die Blätter der Bäume meines Gartens am Hotel Criterion in Sansibar, und die Düfte seiner Blüten hingen schwer und sehnsüchtig über dem Dunst meines Kohlenfeuers im Kamin.

Da wurde mir ein Landsmann gemeldet, einer, dessen Lebensarbeit auch jenseits von Suez lag, der Besitzer zweier großer Hotels in Indien, des Charleville-Hotel in Mussoorie und des Hotel Royal in Lucknow. Erfreut ließ ich ihn eintreten, an diesem trüben Novembertage doppelt willkommen.

Doch wie groß war mein Erstaunen und meine Freude, als er mir den Vorschlag machte, meine Stellung in London aufzugeben und die Leitung seiner Hotels in Indien zu übernehmen. Keinen besseren Tag als diesen hätte er aussuchen können, um mich zu gewinnen. Ohne Zögern nahm ich an. Doch sein Vorschlag hatte einen besonderen Grund.

Seine Königliche Hoheit, der Herzog von Clarence, sollte mit einem großen Gefolge das indische Kaiserreich zur Erhöhung des britischen Ansehens und zur eigenen Unterhaltung besuchen, wobei er natürlich die verschiedensten einheimischen Fürsten mit seinem Besuche „beehren“ würde.

Diese Besuche erfolgen jedoch nicht auf Einladung des betreffenden Fürsten hin, sondern der ‚Sirkar‘ (die britische Regierung in Indien) erweist ihnen die Gnade, einen englischen Prinzen oder Würdenträger bewirten zu dürfen. Inwieweit dies dem so Ausgezeichneten angenehm ist, kommt überhaupt nicht in Frage.

Da nun aber an diesen einheimischen Höfen nichts, aber auch[S. 5] gar nichts für die Unterbringung oder Verpflegung europäischer Gäste vorhanden ist, und da die englischen Herren und Damen mit Entrüstung jedes Eingehen auf eine Teilnahme an den Sitten und Gepflogenheiten des Landes ablehnen würden, so ist angeordnet worden, daß, wo immer der Sirkar das Stattfinden eines solchen Besuches bestimmt, die Bewirtung zwar auf Kosten des unfreiwilligen Gastgebers zu erfolgen hat, aber in allen Einzelheiten von der anglo-indischen Regierung aus geliefert wird. Die Ausführung wird dabei natürlich einem Fachmanne übertragen, der an allen diesen indischen Höfen die notwendigen Vorkehrungen zu treffen hat, um während der Dauer des Aufenthalts der hohen englischen Gäste für deren leibliches Wohlbefinden — immer auf Kosten des betreffenden Fürsten — zu sorgen.

Dieser Auftrag war nun für die Reise des Herzogs von Clarence meinem Freunde erteilt worden, der mich mit den Vorbereitungen, der Durchführung und Überwachung der Verpflegung des herzoglichen Reisevölkchens in Indien beauftragte. Denn es handelt sich bei solchen Veranstaltungen stets um eine ziemliche Anzahl von Personen, da zu dem Gefolge eine beträchtliche Dienerschar gehört. Fünfzig und noch mehr Menschen, die zu solchen Besuchsreisen mitgenommen werden, sind keine Seltenheit.

Wenn man bedenkt, daß vom Bettzeug bis zur Tischwäsche, vom Zahnstocher bis zum Weinglas, vom Kochtopf und der Bratpfanne bis zum Abwischtuch, von den Blumenvasen bis zur Eismaschine alles und jedes nicht nur vorhanden sein, sondern auch stets zur rechten Zeit und am rechten Ort vollständig ausgepackt und verwendungsbereit stehen muß, so wird auch der Laie sich einen Begriff von dem machen können, was diese Arbeit bedeutet.

Dazu kommt noch, daß nicht wahllos irgendwelches Geschirr genommen werden darf. Alles muß dem Range der betreffenden Reisenden angepaßt werden, und innerhalb des Gefolges wieder entsprechend abgestuft sein. Zu den europäischen Begleitern einer solchen Reisegesellschaft gehört aber auf indischem Boden noch ein ganzer Troß einheimischer Diener, von denen ein jeder nur[S. 6] einen ganz bestimmten Handgriff tut, denn alle anderen sind einem Angehörigen einer höheren oder niedereren Kaste vorbehalten. Und den einen Handgriff, der einem Jeden obliegt, tut er selbstverständlich auch nur, wenn es sich gar nicht mehr umgehen läßt. Nur bei den Mahlzeiten sind alle pünktlich zur Stelle, die jedoch ein jeder ebenfalls wieder nur für sich allein, oft auch noch unter Ausschluß jeder Berührung mit den Speisen der anderen zubereitet, verlangt.

Ich hatte also mit den Vorbereitungen dieser Verpflegungsangelegenheit die nächsten Wochen hindurch vollauf zu tun. Trotzdem gelang es mir, schon im Januar 1890 über Triest nach Indien abzureisen, wo ich mich sofort nach der herrlich im Himalaja gelegenen Bergfrische Mussoorie begab, um die Leitung des Hotels Charleville dort zu übernehmen und die im Lande selbst zu treffenden Vorkehrungen für die Reise Seiner Königlichen Hoheit des Herzogs von Clarence in die Wege zu leiten, für Transport und Diener zu sorgen, mir Einzelheiten über die an den verschiedenen Höfen zur Aufnahme der Gäste bestimmten Räumlichkeiten zu verschaffen und mit den behördlichen Stellen Fühlung zu nehmen, in deren Hand die Leitung der Reise selbst lag.

Der Aufenthalt in der Höhenluft des 2000 Meter hoch gelegenen Mussoorie gab mir bald meine frühere jugendliche Spannkraft zurück, die der Zug mit dem unglücklichen Vizetelli vom New York Herald, Emin Pascha entgegen, bis ins Innerste erschüttert hatte.

In Mussoorie, wie in allen Bergfrischen des Himalaja, beginnt die Fremdenzeit im April, um den ganzen, im Tieflande unerträglichen, heißen Sommer über zu dauern. Mussoorie ist ein von den englischen Beamten besonders bevorzugter Ort, weil sich dort das Leben viel freier abspielen kann als in den offiziellen Erholungsplätzen wie Simla und Dardschieling, wo der Vizekönig von Indien residiert und wo es von Gouverneuren und kommandierenden Generälen wimmelt, die zu einem Teile auch Orte wie[S. 7] Naini Tal und Murrie unsicher machen. An Unterhaltung bietet Mussoorie eine mehr als große Auswahl. Ein Liebhaber-Theater, auf dessen Bühne sich hin und wieder eine australische Berufsschauspielertruppe verirrt, sammelt die mehr ästhetisch Veranlagten; eine Rollschlittschuhbahn bietet den mehr körperliche Bewegung Vorziehenden Gelegenheit zur Betätigung, und eine Rennbahn von allerdings nur 400 Meter Auslauf gestattet doch das Abhalten von Gymkhanas, von Polospielen und Ponyrennen.

Gegen den Herbst sollte die Rundreise des englischen Prinzen, deren Verpflegungsteil ich zu leiten hatte, beginnen. Zunächst war vorgesehen, den großen Maharatten-Staat Gwalior zu beglücken, daran anschließend die Staaten von Dschaipur und Dschodhpur, worauf Baroda und Mysore an der Reihe waren, im Lichte der hohen Gegenwart zu erglänzen.

Alle diese Staaten sind Hindustaaten, wo das heiligste aller heiligen Tiere die Kuh ist, deren Schlachten mehr als einen Mord bedeutet, denn es kann nur mit dem Tode zwar nicht gesühnt, aber bestraft werden, während das Töten eines Menschen weniger hart unter das Gesetz fällt. Die Folge dieser religiösen Anschauung nun brachte es mit sich, daß ich von den mit der Ehre des Besuches bedachten Staaten aus bestürmt wurde, doch ja die Gefühle der Fürsten und ihrer Untertanen zu schonen und kein Rindfleisch einzuführen. Um den weißen Gästen seinen Genuß zu ersetzen, war der „Durbar“, das jeörtliche fürstliche Ministerium, bereit, mir so viel Hammelfleisch, Geflügel und Wild zur Verfügung zu stellen, als ich nur wünsche. Außerdem lieferten die Staaten Fische, Geflügel und Brennholz in großen Mengen, was alles aber bei der mit der Regierung im voraus abgemachten Verpflegungspauschale überhaupt nicht in Betracht gezogen wurde, und das der indische Fürst ja so wie so zu begleichen hatte. Die Verpflegung eines solchen fürstlichen Wanderlagers bietet daher dem Unternehmer recht annehmbare Vorteile, wie es ja in Indien immer ein erträgliches Geschäft bleibt, mit den Fürsten des Landes zu tun zu haben, noch dazu im Auftrage[S. 8] der „paramount power“, der „vorherrschenden Macht“, wie der Engländer sich hohnvoll angesichts der Machtlosigkeit der indischen Staatengebilde auszudrücken pflegt.

Gegen den Schluß unserer Rundreise in Baroda angelangt, bot sich mir die Gelegenheit, in den Dienst des dortigen Fürsten zu treten. Der englische Resident an seinem Hofe, General Sir Harry Prendergast, und seine Frau interessierten sich für mich und überzeugten den Maharadscha, daß er zur Überwachung der für seine Gäste bestimmten Paläste und zur Verpflegung seiner vielen hohen Besuche jemanden benötige, der in solchen Angelegenheiten Erfahrung, Takt und Wissen besaß.

Nachdem der Gaekwar, wie der Maharadscha von Baroda — nach dem Nisam von Haiderabad der reichste und angesehenste Fürst Indiens — mit seinem offiziellen Titel heißt, mich empfangen hatte, übertrug er mir die in Frage stehende Stellung, zu deren Annahme ich aber die Genehmigung des Vizekönigs von Indien haben mußte, denn kein indischer Fürst darf einen Europäer ohne dessen Erlaubnis in seine Dienste nehmen. Da Sir Harry Prendergast sich jedoch für mich einsetzte, machte dies weiter keine Schwierigkeiten, und ich trat meine Stellung als Palastvorsteher und Verpflegungsminister mit einem Vertrag für fünf Jahre in Baroda an, nachdem ich noch am letzten indischen Fürstenhofe, den der englische Prinz mit seinem Besuche beehrte, dem von Mysore, meines Amtes als wandernder Hoteldirektor nachgekommen war.

[S. 9]

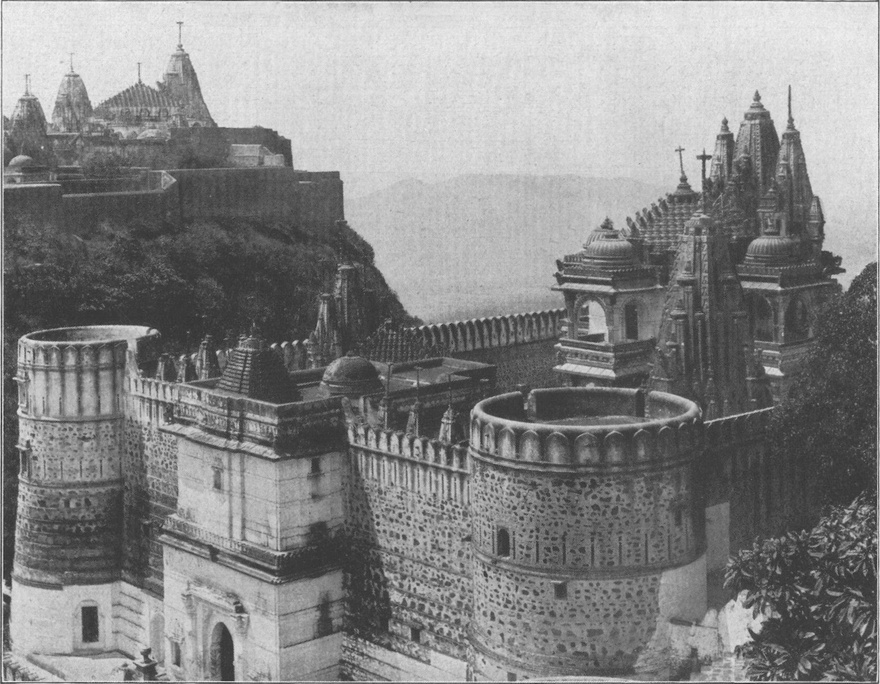

Baroda, das östlich des Golfes von Cambay an der von Bombay nach Norden, nach Ahmedabad, und weiter durch die Radschputana-Bezirke, nach Delhi führenden Bahn liegt, ist in einer weiten fruchtbaren Ebene eingebettet. Bei seiner Thronbesteigung hatte der junge Gaekwar, der Maharadscha Siyadschi Rao sogleich nach der Sitte indischer Fürsten mit dem Bau eines mächtigen Palastes begonnen, der sicher eines der größten und schönsten, wenn nicht das schönste neuere Bauwerk dieser Art in dem an prachtvollen Gebäuden reichen Indien ist.

In einem von dichten Bäumen bestandenen Park gelegen, erhebt es seine weißglänzenden Mauern aus prächtigen Gartenanlagen, die wie ein dunkelgrüner, mit dem hellen Gelb der verschlungenen Wege gemusterter Teppich vor ihm ausgebreitet liegen. Tausende von Fenstern, deren Bögen und Säulen in überall[S. 10] wechselnder Verschiedenheit doch zu einem harmonischen Ganzen verschmelzen, erhellen hunderte und aberhunderte von kostbar ausgestatteten Gemächern.

Die herrlich gegliederte Vorderseite mit ihren säulengetragenen Vorbauten, Türöffnungen, Türen und Fenstern wirkt durch ihre Ausdehnung mehr wie ein aus dem Grün seiner Gärten emporwachsendes Märchen, denn als die Wohnung nur zu sehr erdengebundener Menschen. Überragt von einem schlanken, hohen Turm, mit schön durchbrochener Kuppellaterne gekrönt, scheinen die vielen, verschieden geformten Dachtürme nur wie Blumen, die den Stamm einer Rose umgeben.

Dieser Palast, das „Schloß des Glückes“, ‚Luxmi Vilas‘ geheißen, wurde mir bei meinem Dienstantritt in Baroda zur Ordnung der Innenräume überwiesen. Als ich ankam, waren die Zimmer mit aller Art der wertvollsten Möbel ohne jeden Gedanken einer sinngemäßen Zusammengehörigkeit vollgestellt. Goldstrotzende französische Saloneinrichtungen standen kunterbunt mit schweren englischen Eßzimmermöbeln zusammen. Lederne Klubsessel machten es sich neben breiten Messing-Bettstellen bequem. Flügel aus Palisanderholz standen neben kleinen niedrigen Sesseln einheimischer Arbeit. Auf mit seidenen Teppichen aus Buchara verhangenen Wänden hatte man riesige Spiegel in breiten Goldrahmen angebracht, und mitten im Zimmer prangte ein marmorner Waschtisch, den kupfergetriebene Kandelaber altindischer Kunst erstaunt und verlegen betrachteten.

Große Bücherschränke ohne Bücher, aber mit den sonderbarsten Gegenständen Pariser Läden gefüllt, standen auf den kühlen Treppenabsätzen, und in einer der riesigen Hallen befanden sich rings an den Wänden eine Menge zierlicher Damenschreibtische. In all dieses Wirrwarr sollte ich nun etwas wie Ordnung bringen, wozu mir ein ebenso großes wie faules Heer von Dienern zur Verfügung gestellt wurde.

Doch der Gaekwar von Baroda war in Europa gewesen. Die Sitten dieses gelobten Landes gedachte er auch seinen teuren[S. 11] Untertanen, wenn nicht aufzupfropfen, so doch in angenehm eingehender Form vor Augen zu führen. Nach vermutlich langem Nachdenken beschloß er den Anfang damit zu machen, daß er die Herren der Hofgesellschaft zunächst an die Gerichte der europäischen Küche und, damit verbunden, an die Eßgepflogenheiten der so außerordentlich zivilisierten Länder des Westens, die die Weltherrschaft unter sich teilen, gewöhnen wollte.

Mit Suppe und Braten, mit Fisch und Geflügel, mit Eis und Früchten sollte begonnen werden; doch mehr als Belohnung für die schwere Arbeit des Lernens, Messer und Löffel von Gabeln zu unterscheiden, Eis möglichst wenig durch Fischmesser zu zerlegen und Geflügelpasteten nicht nur mit Kaffeelöffeln und Messerbänkchen zu Leibe zu gehen.

Erfreut über seinen Gedanken ließ er mich kommen. Gründlich wie alle Inder wollte er aber am Anfang aller Gelage beginnen, nämlich in der Küche. Damit seine Hofgesellschaft sich an den Gebrauch von Mundtüchern gewöhne, war es vor allen Dingen erforderlich, eine vollständig ausgestattete europäische Kücheneinrichtung für das „Schloß des Glückes“ zu beschaffen, mit Herd und kupfernen Kasserolen, mit Wasserbad und Tellervorwärmer und all den Künsten einer kulinarischen Technik, wie sie sich in Europa entwickelt hat.

Ich erhielt also Befehl, alle diese Dinge kommen zu lassen und die Aufstellung zu überwachen. An Köchen und Küchenjungen, an Spülmädchen und Waschfrauen war kein Mangel. Sie gingen und kamen und wunderten sich. Hin und wieder ließ sich eins oder das andere dieser Mitglieder des Kochheeres herab, einen Handgriff zu tun. Da aber das Heer so groß war, konnte die Arbeit des einzelnen entsprechend klein sein, solange nur genug zu essen vorhanden blieb. Und daran mangelte es in der Küche des Gaekwar von Baroda nie.

Nun sollte ich, der erste und einzige Europäer, der jemals am Hofe des Gaekwar gewesen war, auch die Zubereitung!, die Zubereitung der europäischen Speisen! auf europäische Art —[S. 12] der Fürst legte, wie schon gesagt, Wert auf Gründlichkeit, und daß jedes Ding von Anfang an auch richtig angefaßt werde — überwachen.

Ich war schon dabei, mir zu überlegen, wie ich, um ganz gründlich zu verfahren, mir ein authentisches, europäisches Oberkoch-Küchenchef-Gewand beschaffen könne, als meine damals noch recht geringen Kenntnisse der indischen Sitten und Gebräuche und vor allem der komplizierten Kastenvorurteile schnell und eindringlich bereichert wurden.

So sehr der Gaekwar auch bereit war, Europäisches einzuführen, so war er trotz allem doch gezwungen, die Meinung seiner Religionsgenossen zu berücksichtigen. Dazu stand er stark unter dem Einfluß seiner Gemahlin, der Maharani, die wiederum ganz dem Drucke der gewissenlosen und hinterlistigen Brahminenpriester verfallen war.

Selbstverständlich beabsichtigten diese auf ihren Einfluß eifersüchtigen Brahminen von allem Anfang an ihr Möglichstes zu tun, um mir, dem ersten Weißen, der in die inneren Kreise des streng abgeschlossenen indischen Fürstenhofes Zutritt erlangt hatte, zu schaden.

Für sie war der Befehl des Gaekwar, ich solle die Zubereitung der Speisen für seine Europäisierungsgelage überwachen, anscheinend eine Ungeheuerlichkeit, gegen die der Untergang der Welt als nebensächliches Ereignis verblassen würde.

Als ich der erhaltenen Anordnung nachkommen wollte, trat mir der Oberhofmarschall an der Spitze sämtlicher Maharatten und Brahminen-Oberköche entgegen und bedeutete mir, unter allen Zeichen der tiefsten Erregung, daß ich die so schöne europäische Küche nicht betreten dürfe, denn dies würde gegen die Kasten-Skrupeln des Maharadscha und seiner Angehörigen, sowie der Gäste verstoßen. Die Speisen zu berühren oder zu kosten wäre gleichfalls ein Sakrilegium schlimmster Art und würde sie einfach ungenießbar machen.

Also die Küche, die ich leiten sollte, durfte ich nicht betreten,[S. 13] denn in Punkten des religiösen Zeremoniells war der Gaekwar ebenso machtlos wie etwa ich selbst.

Doch ich wollte versuchen, wenigstens im Speisesaal nach dem — europäisch — Rechten zu sehen, und mich, nachdem die Gäste von den Speisen gegessen hätten, durch Kosten von der richtigen Zubereitung überzeugen, um gegebenenfalls beim nächsten Male Übelstände abstellen zu können. Doch auch dies erwies sich als undurchführbar, da ich auch den Speisesaal nicht betreten durfte, ehe nicht alles abgedeckt war.

Folglich hatten meine Bemühungen, den Plänen des Gaekwar entgegenzukommen, wenig Aussicht auf Erfolg. Und ich sah auch sehr bald, daß den Herren der Hofgesellschaft der Gedanke ihres Gebieters keine rechte Freude bereitete.

Die ganze „Esserei“, um nicht von „Vielfresserei“ zu sprechen, hatte mit Europa kaum die Namen der Speisen gemein. Sie wurde am Anfang zweimal wöchentlich abgehalten. Doch keiner der Gäste fühlte sich glücklich, Messer und Gabel zu handhaben. Weiße wurden nie dazu eingeladen. Erst wenn der neue Gang, das unvermeidliche Nationalgericht „Curry mit Reis“, auf den Tisch kam, begannen die Gesichter der Geladenen aufzuleuchten. Jetzt konnten sie doch wenigstens sich mit Suppenlöffeln ordentliche Mengen zuführen, was ihrer Gewohnheit, sich den Mund mit den Fingern vollzustopfen, doch etwas näher kam, als die mühevolle Arbeit mit Messer und Gabel!

Doch schon das Zusammenessen an sich der verschiedenen Herren dieses Hofes bereitete die größten Schwierigkeiten. Mit dem Gaekwar zusammen saßen nur die Maharatten und Radschputen, Angehörige der Kriegerkaste. Die Parsi und die Mohamedaner saßen getrennt für sich an besonderen Tischen, die aber nicht auf demselben Teppich stehen durften. Wurden einheimische Christen eingeladen (Goanesische Staatsbeamte), so mußte auch für diese ein besonderer Tisch aufgestellt werden. Doch alle diese Letzteren durften nicht in dem gleichen Raume mit dem Gaekwar sitzen. Dies war nur den Angehörigen höherer Kasten, sowie Brahminen[S. 14] gestattet, die aber, auf ihre Würde bedacht, es mit allen Zeichen des Abscheus ablehnten, auf diese Weise zu speisen.

Mancher von ihnen jedoch, der mich in meinem Hause besuchte, nahm dort keinen Anstoß, in derselben Weise mit mir zu Tisch zu sitzen, die er im „Schloß des Glückes“ entsetzt ablehnte!

Während des Essens wurde gegessen. Dies war der augenscheinliche und nächstliegende Zweck. Zum Unterhalten hatte man noch immer Zeit. Und die nützliche Beschäftigung des Speisenverschlingens wurde nur durch die unangenehme Mühe behindert, die ein Jeder aufwenden mußte, um die anderen in der Handhabung der Bestecke zu beobachten, denn in Gegenwart des Gaekwar wollte sich keiner eines Verstoßes gegen die von dem Herrscher so hochgeachteten Gebräuche des fernen Europa zu schulden kommen lassen. Auch entschädigte ja die gute und reichliche Mahlzeit, die er ihnen als freigebiger Erzieher vorsetzen ließ, für seine sonst ziemlich unverständliche Eigentümlichkeit.

Daher lag über diesen halbwöchentlichen Erziehungsschmausereien eine sachgemäße Stille. Nur das Grunzen oder Rülpsen der Zufriedenheit des einen oder des anderen der Höflinge, der damit die baldigen Grenzen der Leistungsfähigkeit seines inneren Menschen andeuten wollte, unterbrach das laute, eintönige Schmatzen, mit dem die Minister, die hohen Staatsbeamten und Offiziere des Gaekwar von Baroda ihren vertilgerischen Lernpflichten nachkamen.

Getränke wurden bei diesen Mahlzeiten nicht gereicht, nicht einmal Wasser. Erst nach Tisch begaben sich die Gäste in den Hof des Palastes, wo die „Bisti“ — Wasserträger — ihnen am Brunnen Gelegenheit boten, sich den Mund zu spülen, was unter ohrenbetäubendem Lärm vor sich ging.

Nach einiger Zeit sah denn auch der damals noch junge Maharadscha ein, daß seine Bemühungen, durch Vermittlung seiner Hofgesellschaft europäische Begriffe unter seinen Untertanen zu verbreiten, nur zu einer Verbreiterung des Leibesumfanges der einzelnen führte, ihren Geist aber nicht zu erleuchten geeignet[S. 15] war. Daher stellte er diese kostspieligen Lehrfütterungen ein und setzte sich nur im Kreise vertrauter Freunde in europäischer Weise zu Tisch.

Mir machte er keine Vorwürfe, denn er begriff, daß ich ebensowenig wie er selbst etwas gegen die Macht der Brahminen ausrichten konnte. Ich hatte auch genug mit der Einrichtung von „Luxmi Vilas“ und der Unterbringung und Verpflegung der zahlreichen Staatsgäste, die sich in Baroda in ständiger Folge ablösten, zu tun.

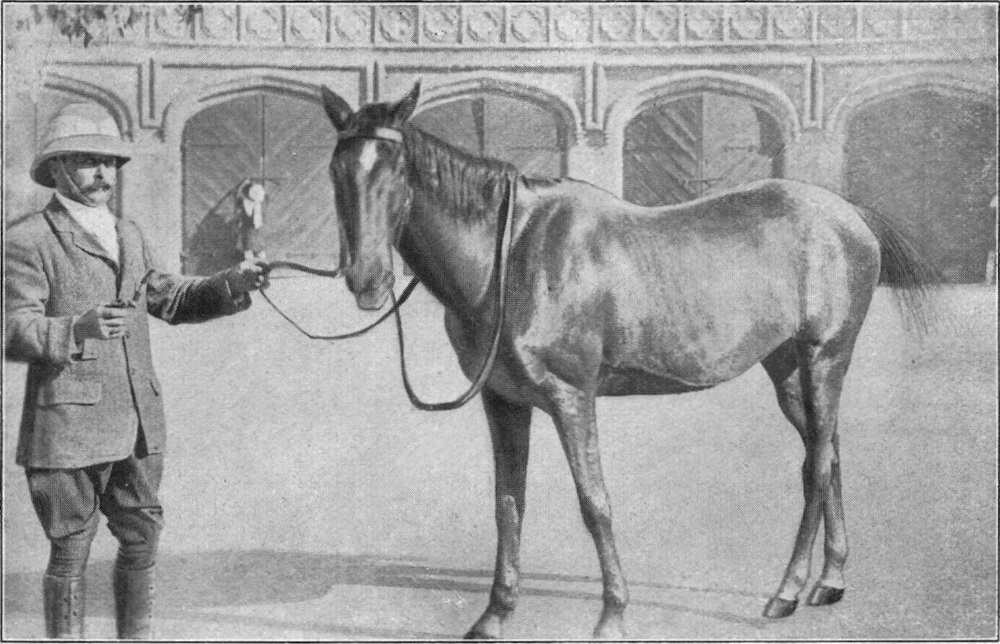

Dadurch wurde mir aber Gelegenheit geboten, mich in umfassender Weise sportlich zu betätigen. Nicht nur nahm ich stets an den oft großartigen Jagden teil, deren Anordnung und Beaufsichtigung mit zu meinen Pflichten gehörte, sondern als Mitglied des ‚Baroda Polo Team‘, der einer der besten im westlichen Indien war, gelangte ich in diesem ebenso aufregenden wie höchstes Reitgeschick erfordernden Spiele bald zu großer Fertigkeit.

Doch dies waren nur die ersten oberflächlichen Eindrücke eines Neulings am Hofe des Maharadscha Siyadschi Rao von Baroda. Einige der Erfahrungen, die ich in den fünf Jahren meines dortigen Aufenthaltes sammeln konnte, werde ich in den folgenden Kapiteln erzählen. Heiteres, Ernstes, Trauriges, Verheißungsvolles und Trübes wird sich in knappen Bildern entrollen; alles aber auf dem Boden ruhiger objektiver Beobachtung, geschärft vielleicht und deutsch beleuchtet von dem sich durch immer wachsende Erfahrung allmählich an das harte, grelle Licht der indischen Sonne gewöhnenden Blicke eines Deutschen.

Zum Verständnis aber der Verhältnisse sollen die folgenden Seiten zunächst auch einen Überblick über die sonderbaren Geschicke der beiden Fürsten selbst geben, mit denen die Laune des Zufalls mich während so langer Jahre in enge Berührung brachte: dem feinsinnigen, stolzen, gewissenhaften Gaekwar von Baroda, Maharadscha Siyadschi Rao, und der phantastischen Gestalt des starrköpfigen, sehr menschlichen Menschen, Dschagatdschit Singh, Maharadscha von Kapurthala.

[S. 16]

Baroda, zu dessen Fürstenhofe ich damals gehörte, ist unter den fast fünfhundert Vasallenstaaten des britisch-indischen Kaiserreiches einer der größten und wichtigsten. Es liegt an der Westküste Indiens, in der Provinz Gutscherat und wird von den Gaekwari, die zu den in der indischen Geschichte berühmten Maharattenfürsten gehören, beherrscht.

Gaekwar bedeutet „Hüter der Kuh“, und schon der Name weist auf das große Ansehen der Familie hin. Ist doch die Kuh dem Hindu das heiligste aller Tiere, denn von ihrer Milch können Säuglinge genährt werden. Wie schon erwähnt, steht auf das Töten einer Kuh die Todesstrafe. Ihr Fleisch darf kein Hindu anrühren. Sogar Schuhe aus Rindleder darf kein Hindu wissentlich tragen. So sind die „Hüter der Kuh“ die vor allen anderen von den Göttern Auserlesenen. Als besonderer Stamm sind sie[S. 17] über das ganze Land verstreut. Ihrem ehrenvollen Namen entsprechend sind sie fast ausschließlich Viehzüchter und landbesitzende Bauern und Krieger.

Die Maharattendynastie, der die Gaekwari von Baroda angehören, wurde von dem Fürsten Sewagi gegründet, der ein Abkömmling des Radscha von Tschittore war, der ältesten Herrscherfamilie im Westen von Indien. Er legte als Radscha von Satarah den Grundstein des großen Maharattenreiches, das sich unter ihm von Ahmedabad bis nach dem heute portugiesischen Goa, die Westküste Vorderindiens entlang, erstreckte und im Innern an die Reiche der Fürsten von Mysore, von Haiderabad und an die Gebiete des Großmogul grenzte.

Der erste Minister Sewagis war ein Brahmine, der den Rang eines obersten Magistrats bekleidete und als solcher den Titel „Peischwa“ führte. Rang und Titel sind noch heute in vielen indischen Staaten erblich.

Dieser erste Peischwa erhob sich nach Sewagis Tode gegen dessen Sohn, den er im Stammschloß seines Vaters, in Satarah, als Gefangenen hielt und von allen Regierungsgeschäften ausschloß. In der Folge blieb die Herrschaft der Familie der Peischwa als eine Art Brahminen-Priesterherrschaft bis zum Niedergang der Maharatten-Dynastie im Beginn des neunzehnten Jahrhunderts ungestört bestehen.

Einer dieser Peischwa, genannt Bajett Rao, war sogar in dem grausamen Indien durch seine Grausamkeit berüchtigt. Die von ihm am liebsten verhängte Todesstrafe war die „am Bambus“. Es wird dazu eine mit sehr schnell wachsenden, nadelscharfen Sprossen versehene Bambusart gebraucht, auf die der zum Tode Verurteilte so befestigt ist, daß die in einer Nacht um über Fingerlänge treibenden, eisenharten Spitzen der Zweige in qualvoller Langsamkeit, aber unaufhaltsam, seinen Körper durchbohren.

Auch der berühmte Nana Sahib, der Führer des Sipahi-Aufstandes von 1857, entstammte der Peischwa-Familie, unter die alle Fürsten der Maharatten sich beugten, wie der Maharadscha[S. 18] Holkar von Indore, Scindia von Gwalior im Inneren Indiens, der Gaekwar von Baroda, und kleinere, wie der Radscha von Kolapur und einige der Radschputfürsten in der Provinz Kathiawar. Heute sind sie alle Vasallen des britisch-indischen Kaiserreiches, das die Eingeborenen mit „Sirkar“ bezeichnen.

Als 1802 die Ostindische Kompagnie, die „John-Kompagnie“, unter der Leitung des Generals Wellesley, des späteren Herzogs von Wellington, ihre Besitzungen von Kalkutta aus weiter nach Westen auszudehnen suchte, gelang es ihr, in dem damaligen Gaekwar von Baroda einen kräftigen, in den Eigenschaften der Falschheit, Treulosigkeit und Selbstsucht nicht zu übertreffenden Bundesgenossen zu finden.

Gegen das Versprechen der Engländer, ihn als selbständigen Herrscher über die Gebiete, die er für die Peischwa-Familie verwaltete, anzuerkennen, verriet er ihnen seine Maharattenbundesfürsten, den Scindia von Gwalior, den Holkar von Indore und den Radscha von Berar, wodurch der Sturz auch der Brahminenfamilie der Peischwa unvermeidlich wurde. Dieses Abkommen hat England stets auf das genaueste gehalten. Auch heute noch genießt der Staat Baroda viele Privilegien. Er braucht keinen Tribut zu entrichten und kein Truppenkontingent zum Dienste in die anglo-indische Armee zu stellen.

Baroda beteiligte sich auch nicht an dem Aufstande der Sipahi. Es wurde zu jener Zeit von dem charaktervollen, strengen und gerechten Maharadscha Khanda Rao Gaekwar regiert, der als tapfer im Kriege und unerschrocken auf der Jagd bekannt war. Von ihm wird erzählt, daß er den gefährlichen Leoparden und den wilden Eber zu Pferde zu jagen gewöhnt war und vom Sattel aus beide mit dem „Tulwar“, dem krummen Maharattenschwert, zu erlegen vermochte. Nur wer weiß, welche Fertigkeit und Übung dazu gehört, diese Tiere beritten mit der Lanze anzugehen, kann ermessen, wie gewandt und kräftig dieser Gaekwar von Baroda gewesen sein muß.

Als er starb, ohne Kinder zu hinterlassen, folgte ihm sein Neffe,[S. 19] Malar Rao. Grausam, despotisch, habsüchtig, begann er seine Regierung damit, den eigenen Bruder als Staatsgefangenen in einen eisernen Käfig zu sperren, der mitten in der Stadt an einem Wachtturm angebracht wurde. Der Sold der Soldaten wurde einbehalten. Die Gehälter der Beamten wurden nicht ausgezahlt. Dafür stand es beiden Klassen frei, sich durch Bedrückung, durch Raub und Erpressung der Einwohner schadlos zu halten. Wer es wagte, sich bei dem Maharadscha zu beklagen, dem ließ er nicht viel Zeit, diesen voreiligen Schritt zu bereuen.

Selbstverständlich kamen diese Tatsachen sehr schnell auch zu den Ohren des englischen Residenten, der als Vertreter des Vizekönigs jedem bedeutenderen indischen Fürsten zwecks Vermittlung zwischen dem Vasallenstaat und der britisch-indischen Regierung beigegeben wird. Es ist natürlich seine geheime Aufgabe, die Loyalität der Fürsten und ihrer Minister zu überwachen, sowie stets daran zu erinnern, daß der britisch-indischen Regierung das Wohlergehen des ganzen Landes am Herzen liege, und daß sie nicht tatenlos zusehen könne, wenn durch die Schuld der heimischen Verwaltung die Bevölkerung Schaden leide.

Die Stellung eines Residenten ist nicht nur wegen der damit verbundenen Machtfülle unter den englischen Beamten und Offizieren sehr begehrt. Alle diese Posten beziehen ein sehr hohes Einkommen, und stets steht ein fürstlich ausgestattetes, oft schloßartiges Landhaus als Dienstwohnung zu ihrer Verfügung. Die Hauptarbeit liegt im „Augen-offen-halten“. Die einzige Anstrengung ist Sport. Dazu kommt das Ansehen als Vertreter des „Bara-Lord-Sahib“ von Indien, des Vizekönigs, dem die Fähigkeit, bei allen Gelegenheiten eindrucksvoll und überlegen, unerschütterlich und erhaben aufzutreten, Rechnung tragen muß. Jedoch, ein Resident wird umso besser sein, desto geräuschloser und selbstverständlicher er den Fürsten und ihren Ministern stets und immer die absolute Allmacht des britischen Radsch — des britischen Kaiserreiches — einprägen und vor Augen halten kann.

[S. 20]

In vielen Angelegenheiten nun braucht aber jeder indische Fürst die Zustimmung des Vizekönigs, die oft wieder von der Ansicht des Residenten bestimmt wird. Es ist daher nicht verwunderlich, daß die Fürsten sich oft bemühen, ihn durch Geschenke für sich zu gewinnen. Dies erfordert aber einen ganzen Apparat. Zunächst muß ein besonders beredsamer und geschickter Vertrauter, von denen die indischen Fürsten sich meistens mehrere halten und die den Titel „Wakil“ führen, mit dem Haushalte des Residenten Berührung suchen, um dort jemanden zu gewinnen, der, auch wenn er nicht das Ohr des Residenten besitzt, doch in der Lage ist, mit seiner Frau in Verbindung zu treten.

An allen indischen Fürstenhöfen ist es Brauch, der Gemahlin des Residenten tagtäglich durch einen „Jamadar Mali“, einen Obersten der fürstlichen Gärten, mehrere Körbe mit Früchten, Gemüse und Blumen zu übersenden, was als Ausdruck der Ergebenheit des Herrschers gelten soll.

Wenn ein Maharadscha wünscht, die Gattin des Residenten durch ein „Nusser“, ein Geschenk, dazu zu bestimmen, sich zugunsten eines seiner Wünsche bei ihrem Gemahl zu verwenden, so wird zwischen den Früchten des einen Korbes ein Geschenk versteckt, und der zungenfertige Wakil des Fürsten erscheint zur gleichen Zeit wie die Sendung auf der Bildfläche. Mit Hilfe eines Dieners aus dem Haushalte des Residenten, dessen er sich vorher versichert hat, wird dann der betreffende Korb als besonders schön unter großem Wortschwall der Gattin des Residenten gebracht, die nicht so ahnungslos ist, nicht zu wissen, worum es sich handelt. Untersucht sie den Korb in ihrem Zimmer, so findet sie, sei es ein Schmuckstück, sei es einen Leinenbeutel mit Goldmohuren zwischen den Blumen und Früchten.

Sollte der Wakil des Maharadscha zur Rede gestellt werden, so gibt er unverlegen den Zweck des Geschenkes zu und stellt weitere in Aussicht, wenn es nur möglich sei, die Bitte seines Herrn mit einer kleinen Fürsprache bei dem Residenten zu unterstützen. Sonst muß die von dem Wakil gewonnene Vertrauensperson[S. 21] im Hause des Residenten die nötigen Aufklärungen geben, sollte die Herrin nicht selbst schon, wie gewöhnlich, wissen, worum es sich handelt.

Das Versprechen einer Fürsprache verpflichtet einem „damned nigger“, einem „dreckigen Neger“, gegenüber doch zu nichts, und der Erfolg der Fürsprache ist zum Schluß auch nicht die Sache der Geschenkempfängerin, die sich so ohne Gewissensbisse auf Kosten des Fürsten bereichert.

Dieses Spiel versuchte nun auch Malar Rao, als der Resident zu Baroda ihn auf die Folgen der Mißwirtschaft hinwies, die seine Minister sich erlaubten. Eine Beeinflussung des betreffenden Residenten erwies sich aber nicht als durchführbar, schon weil die maßlosen Bedrückungen, die der Maharadscha sich zuschulden kommen ließ, überall bekannt waren, also auch dem Vizekönig zu Ohren kommen mußten. Malar Rao beschwerte sich daher kurzer Hand selbst bei dem Vizekönig und verlangte die Absetzung des Residenten, was die Klugheit der Regierung ohne weiteres bewilligte. Bei seinem Nachfolger wiederholte sich dasselbe Spiel. Wiederum beschwerte sich der Maharadscha und wiederum beeilte sich die anglo-indische Regierung, den Residenten abzurufen, um diesmal einen Offizier, Oberst Phayre mit Namen, an dessen Stelle zu entsenden.

Dieser machte den Maharadscha darauf aufmerksam, daß er entweder zu geordneten Zuständen zurückkehren müsse, oder aber der „Sirkar“ werde die Zügel der Regierung selbst in die Hand nehmen. Auf die erneuten Proteste des Fürsten blieb die Regierung zunächst stumm. Endlich traf eine Mitteilung des Vizekönigs ein, in der dieser den Maharadscha darauf aufmerksam machte, daß der Resident sein vollstes Vertrauen besitze und besonderen Auftrag habe, genaue Berichte über die Verhältnisse in Baroda zu senden.

Dies versetzte Malar Rao in maßlose Wut, die er zuerst an seinen Untertanen ausließ, bis er beschloß, den Residenten zu vergiften. Zu seiner Beseitigung sollte ihm mit seinem Morgentrunk[S. 22] fein geriebener Diamantenstaub gegeben werden. Es ist dies ein absolut sicheres Tötungsmittel; nicht nur kann es nicht geschmeckt werden; es ist auch völlig geruchlos und ist selbst in klarem Wasser nicht erkennbar. Im Innern des Körpers verursacht es unheilbare Entzündungen, die langsam aber sicher zum Tode führen. Ein Diener des Residenten wurde bestochen, den Anschlag auszuführen. Herr Phayre war jedoch nicht umsonst schon lange in Indien gewesen und wußte sehr wohl, welche Gefahren ihn am Hofe des Maharadscha von Baroda umgaben. So genügte eine Unvorsichtigkeit in den Vorbereitungen, die Verschwörung aufzudecken.

Als Malar Rao das Mißlingen seines Anschlages erfuhr, glaubte er, daß auch dem Residenten Geiz und Habsucht das Höchste seien, und sandte ihm drei Ochsenkarren mit Säcken von Rupien, um ihn zum Verschweigen des „unliebsamen Vorfalls“ zu bestimmen. Der Resident aber behielt die Karren, so wie er sie erhalten hatte, als Beweisstück für die Schuld des Maharadscha an dem Verbrechen.

Auf Befehl des Sirkar mußte der Fürst sich nun zunächst auf sein Sommerschloß Makapura zurückziehen, wo er unter strenger Bewachung stand, bis der gegen ihn anhängig gemachte Prozeß entschieden war.

Bei dem noch nie dagewesenen Ereignis verfuhr die englische Regierung mit einer mehr als bedenklichen Loyalität und Gerechtigkeit gegen den Maharadscha Malar Rao, um in ihrer diplomatischen Art jeder unangenehmen Rückwirkung der Behandlung des vornehmen Gaekwar von Baroda auf die anderen Vasallen vorzubeugen. Drei der angesehensten Fürsten, der Maharadscha von Dschaipur, ein Radschput, der von Indore und der von Gwalior, die beide Maharatten waren, wurden vom Vizekönig gebeten, dem Urteil als Schiedsrichter beizuwohnen. Die Verteidigung des Gaekwar wurde den besten Anwälten Indiens und Englands anvertraut, darunter auch dem damals wohl berühmtesten Londoner Rechtsanwalt Sergeant Ballantine.

[S. 23]

Der Mordversuch gegen den Residenten wurde in den Verhandlungen überhaupt nicht erwähnt. Im Urteil wurde Malar Rao der Regierung unfähig befunden, abgesetzt und nach der Provinz Madras verbannt, wo ihm in Arkonum ein Palast und ein bedeutendes Einkommen aus den Steuererträgnissen des Staates Baroda zugebilligt wurden. Seine Minister dagegen wurden nach der Sträflingskolonie auf den abgelegenen Andamaninseln deportiert.

Bemerkenswert ist an dieser Episode die hervorragende Einfühlung der indischen Regierung in die Anschauungen der Vasallenfürsten, die jeden Eingriff in den Rest ihres Scheinkönigtums auf das bitterste empfinden. Um sie nicht zu verletzen, gab die englische Regierung trotz der offensichtlichen Mißwirtschaft in Baroda zweimal dem Ansuchen auf Abberufung ihres Residenten nach. Auch die vollständige Vernachlässigung des Mordanschlages auf Herrn Phayre beruhte auf ähnlichen Erwägungen, da bei einem Verfahren in dieser Angelegenheit der Urteilsspruch nur auf „Tod durch den Strang“ hätte lauten können, dessen Ausführung oder Nichtausführung gleich schwierige Fragen aufgerollt haben würde.

Die Verbannung der Minister nach den Andamaninseln dagegen war für sie eine härtere Strafe als selbst der Tod, ist doch der Inder mit allen Fasern seines Wesens mit dem Lande seiner Geburt verbunden.

Die Frage der Nachfolge des abgesetzten Maharadscha schien zunächst äußerst schwierig, denn Malar Rao hatte weder Kinder noch Verwandte, die man auf seinen Thron hätte setzen können. Trotzdem sah die anglo-indische Regierung klugerweise davon ab, den Staat Baroda den unmittelbaren britischen Besitzungen in Indien einzuverleiben, obgleich die Privilegien Barodas von Malar Rao schamlos zum Nachteile der Landesregierung ausgenutzt worden waren.

Doch die Witwe des verstorbenen Maharadscha Khandao-Rao, die Maharani Dschamnabai, war noch am Leben.

[S. 24]

Zu ihr begab sich der englische Resident von Baroda, um im Namen des Vizekönigs ihren Rat in dieser Frage der Nachfolgerschaft zu hören. Die Unterredung fand in einem Zimmer statt, das durch einen Vorhang in zwei Teile geteilt war, von denen die Maharani den einen benutzte, während der andere für den Residenten bestimmt war. Beide konnten sich so verständigen, doch ohne daß die Maharani sich den Blicken des kastenlosen Europäers auszusetzen brauchte, was sie verunreinigt haben würde.

Im Laufe der durch den Vorhang hindurch geführten Unterhaltung erklärte nun die Maharani dem englischen Residenten, daß sich in Baroda kein geeigneter Anwärter auf den Thron des Gaekwar befinde. Auf ihrer letzten Pilgerfahrt jedoch, nach Dabkar am Flusse Narbuda, habe sie ihr Lager eines Tages in der Nähe einer Semindarfamilie, einer Bauernfamilie, aufgeschlagen, die ebenfalls dem Stamme der Gaekwar angehöre. Von den drei Söhnen dieser Familie habe sie einen zu adoptieren versprochen. Wenn man diese Kinder nach Baroda bringen wolle, so würde sie den auswählen, der Nachfolger des abgesetzten Maharadscha werden solle.

Dieser Ausweg kam der englisch-indischen Regierung sehr gelegen, die auf diese Weise die Möglichkeit erhielt, die Erziehung des Knaben nach ihren Plänen zu gestalten. Daher wurde der Rat der Maharani sogleich angenommen. Noch am selben Tage erhielt der Polizeihauptmann des Distriktes, John Pollen, den Auftrag, die drei Kinder herbeizuschaffen, die er in der Nähe von Dabkar, gemäß ihrem Stande als Gaekwar, als Hütejungen auf der Viehweide fand.

Nach Baroda gebracht und der Maharani vorgeführt, bestimmte sie den mittleren der Knaben zum Nachfolger des Maharadscha Malar Rao. Das Kind war damals etwa 9 Jahre alt; genaue Altersangaben sind in Indien nur sehr selten möglich, da keine Register geführt werden und den einzelnen der Zeitbegriff fehlt. Dieses damals von der Maharani Dschamnabai ausgewählte Kind ist der heutige Gaekwar von Baroda, der Maharadscha[S. 25] Siyadschi Rao, nach dem Nisam von Haiderabad der vornehmste Fürst Indiens.

Sobald die Maharani ihre Wahl getroffen hatte, schritt man dazu, die Ankunft des jungen Maharadscha mit allem Pomp zu feiern. In reiche Gewandung gehüllt, mit Gold und Juwelen geschmückt, hielt Seine Hoheit der junge Gaekwar von Baroda in einer kostbaren „Howdah“ auf dem Rücken des mächtigsten Elefanten der fürstlichen Ställe seinen prunkvollen Einzug in die Hauptstadt seines Landes. Aus dem einfachen Kuhhirten, der noch vor drei Tagen auf der Weide seines Dorfes spielte, war über Nacht einer der reichsten Fürsten des britischen Kaiserreiches Indien geworden.

Und die Maharani hatte klug gewählt. Siyadschi Rao erwies sich als ein eifriger und aufgeweckter Knabe. Er ist heute an Wissen und Bildung einer der höchststehenden Fürsten Indiens, der sein Land zu großem Ansehen gebracht hat. Dem britischen „Sirkar“ ist er wenig zugetan, und die Streitigkeiten nehmen kein Ende, was auch damit zusammenhängen mag, daß viele seiner Besitzungen als Enklaven im britischen Gebiet liegen.

Unter ihm hat Baroda eine erstklassige Universität und viele Schulen erhalten, besonders Gewerbeschulen, wo vor dem Kriege, sehr zum Leidwesen der Engländer, deutsche Lehrer wirkten. Als einziger Fürst Indiens hat er in Baroda den Schulzwang eingeführt. Das Straßen- und Bewässerungswesen ist ausgebaut und eine Eisenbahn angelegt worden. Die Mittel hierzu, ebenso wie die zum Bau des prächtigen „Luxmi Vilas“ fand er bei seiner Thronbesteigung vor. Sir Madava Rao und der englische Resident, die den Staat während seiner Minderjährigkeit geleitet und die Staatseinkünfte verwaltet hatten, waren beide besorgt gewesen, ihm eine gefüllte Schatzkammer zu hinterlassen.

Siyadschi Rao ist sogar gegen die abträglichen Seiten der Landessitten eingeschritten; so ist er gegen die Kinderheiraten vorgegangen und hat die Ausartungen des höheren Kastenwesens bekämpft, obgleich er ein orthodoxer Hindu geblieben ist.[S. 26] Seine Reisen nach Europa und Amerika haben stets seiner Ausbildung und damit seinem Lande gedient. Auch ist er einer der wenigen Fürsten Indiens, der nur eine einzige Gemahlin besitzt und keine Nebenfrauen hält.

Seinen jüngeren Bruder machte er zum „Diwan“, Minister, von Baroda, und der ältere wurde „Senepati“ oder Oberbefehlshaber der Armee.

Wohl besteht die Armee nur aus wenigen Truppenteilen, da der Maharadscha genau weiß, daß er doch nie Krieg wird führen können. Sie ist daher mehr ein Repräsentationsinstrument, für das Siyadschi Rao nicht gern viel Geld ausgibt, da ihm produktive, kulturelle Aufgaben näher am Herzen liegen.

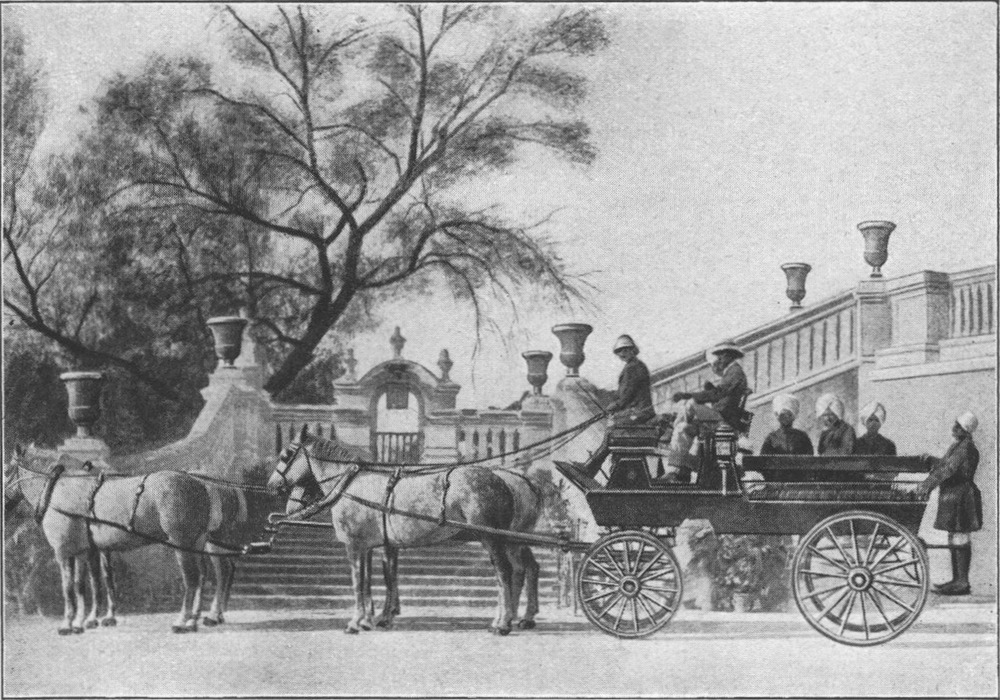

Die berittenen Truppen, genannt „Dschawug Sowar“, dienen vornehmlich zu Eskorten der alten Maharani und der hohen Staatswürdenträger, die alle ständig auf der Straße je nach ihrem Range von einer bestimmten Anzahl solcher Reiter umgeben sind.

Wenn die Maharani, umringt von vierzig, fünfzig dieser Krieger, angefahren kommt, so ist das wirkliches, von Europa unberührtes, altes Indien. Wohl vor tausend Jahren mögen die gleichen Waffen, die gleiche Kleidung von Reitern getragen worden sein, die in gleichen Sätteln in derselben Weise die Wagen der Maharani jener Tage in wilder Jagd umschwärmten. Vorn der „Killadaur“, der Oberst, dem ein Paukenschläger folgt, der seinen „Nagara“ mit hageldichten Schlägen das lauteste an Tönen entlockt, was menschliche Ohren noch ertragen können, und daneben ein Trompeter, der aus einer Art Waldhorn ein Geräusch hervorzaubert, das jenseits aller Möglichkeiten europäischer Musikbegriffe liegt. Und neben dem Wagen reitet ein Herold, der mit gewaltiger Stimme die Pauken und die Trompete zu überbieten sucht, um all und jedem den Namen und die Tugenden der Insassin der Karosse zu verkünden. —

Die Artillerie Siyadschi Raos ist ein Teil der „Toscha Kana“, der Schatzkammer, denn sie besteht nur aus zwei massiv goldenen[S. 27] und zwei ebensolchen silbernen Kanonen, die als prunkvolle Erbstücke den Stolz der ganzen Einwohnerschaft bilden, wie überhaupt jede indische Bevölkerung den Glanz und die Prachtentfaltung ihres Herrschers mit Genugtuung als ihre eigene Ehre und Würde erhöhend empfindet und in dem Maharadscha den sichtbaren Ausdruck ihrer eigenen Macht erblickt. Eine wundervolle Sammlung von Smaragden und Diamanten, von denen der berühmte „Südstern“ nur bei großen Staatshandlungen von dem Gaekwar angelegt wird, bildet wie an allen indischen Fürstenhöfen auch in der Schatzkammer zu Baroda den Kern der Kostbarkeiten, unter denen hier aber als ein wohl auf Erden einzigartiges Schmuckstück ein Vorhang hervorgehoben zu werden verdient, der zwei Meter hoch und anderthalb Meter breit vollständig aus dichtaufgereihten Perlen besteht.

So ist der Maharadscha Siyadschi Rao, Gaekwar von Baroda, wohl einer der mächtigsten Vasallen des indischen Kaiserreiches — doch eben nur Vasall, Höriger einer höheren Gewalt, der er nichts als seinen Stolz und sein Selbstbewußtsein entgegenzusetzen vermag. Immerhin, auch die Macht der anglo-indischen Regierung muß mit den Verhältnissen rechnen, so wie sie dies bei Malar Raos Missetaten tat, mit der Meinung von vielen Millionen Menschen, eingeteilt in hunderte von kleineren und größeren Staaten, mit den Anschauungen der vielen verschiedenen Religionsgemeinschaften, die in der Zahl ihrer Anhänger und deren fast bedingungslosem Gehorsam jederzeit zu einer Gefahr werden können, der nur durch kostspielige Veranstaltungen politischer und militärischer Art zu begegnen ist. Und Indien soll doch nichts kosten, sondern vor allen Dingen Geld in den englischen Beutel bringen!

Für beide Tatsachen, die Hörigkeit der Vasallen und die Zurückhaltung der anglo-indischen Regierung, sind die folgenden Tatsachen bezeichnend:

Als der spätere Zar Nikolaus II., derselbe, der mit seiner ganzen Familie in Jekaterinburg durch die Bolschewisten ermordet[S. 28] worden ist, als Thronfolger, zusammen mit dem späteren König von Griechenland, auf seiner Weltreise Indien besuchte, wurde auch der Gaekwar von Baroda zur Ehre, ihn bewirten zu dürfen, befohlen. Doch die anglo-indische Regierung war eifrig bemüht, den russischen Thronfolger von jeder Berührung mit den einheimischen Fürsten fern zu halten. Folglich legte man auch dem Maharadscha Siyadschi Rao nahe, daß er wohl die Kosten des Besuches tragen dürfe, aber davon Abstand nehmen möge, Seine Kaiserliche Hoheit zu sehen. Der Gaekwar fügte sich und wurde rechtzeitig krank.

Trotzdem aber führte man den russischen Thronfolger nicht in die Stadt, sondern auf die vorbereitete Jagd. Ich hatte das große Empfangszelt aus der „Faraschkana“, der Jagdkammer, in aller Eile aufstellen lassen, wozu hunderte von Dienern notwendig waren.

Etwas ängstlich erschien endlich der Zarewitsch mit seinem russischen und englischen Gefolge und nahm ohne besondere Begeisterung an der Jagd, einem Lanzenreiten gegen Wildschweine, „pigsticking“, teil. Nach etwa einer Stunde wünschte er zurückzukehren, und ich, der ich die Verantwortung für die ganze Vorführung trug, ritt allein mit ihm nach dem Empfangszelt, ohne daß die englischen Beamten, darunter Oberst Cyrill Rhodes, der Bruder des Rhodesiers, Cecil Rhodes, dies bemerkten. Froh, der ihm wenig zusagenden Jagd entronnen zu sein, saß der Zarewitsch mit mir im Zelte und trank Moselwein mit Apollinaris. Zuerst unterhielt er sich mit mir auf englisch, fuhr dann französisch fort, um zum Schluß fließend deutsch zu sprechen.

Als die englischen Herren mich bei ihrer Rückkehr in vertraulichem Gespräch mit dem gefährlichen Besucher sahen, machten sie entgeisterte Gesichter und bestürmten mich mit bestürzten Fragen, was denn zwischen uns besprochen worden sei? Ihr ganzes Benehmen gegen den harmlosen Prinzen war einfach lächerlich, taten sie doch, als ob dieser unschuldigste und unwissendste unter allen Fürstlichkeiten, mit denen ich jemals zusammengekommen[S. 29] bin, sich auf einem Raubzuge gegen das britisch-indische Kaiserreich befände!

Nur die Vasallen wurden ihm vorgestellt, deren Loyalität außer allem Zweifel stand, und von ihnen auch nur die, welche der englischen Sprache nicht mächtig waren. Die Nordwest-Provinzen — am oberen Ganges und Indus bis nach Kaschmir — ließ man ihn überhaupt nicht betreten, und, wie erwähnt, sein Gastgeber in Baroda, der Maharadscha Siyadschi Rao, mußte während seines Besuches sich krank stellen.

Wie sehr dieser Zwang des Gehorchens, unter dem der Gaekwar trotz aller Selbständigkeit im Innern seines Staates gegenüber der anglo-indischen Regierung lebt, seinen Stolz bedrückt und verletzt, zeigte er in einer Unterhaltung mit dem Maharadscha von Kapurthala, der ich beiwohnte.

Es war im Frühjahr 1905, und ich befand mich mit dem letztgenannten Fürsten, dessen Privatsekretär ich in der Zwischenzeit geworden war, in Paris, wo wir im Hotel Jena mit Siyadschi Rao zusammentrafen. In jenem Jahre sollte der Prinz von Wales, der spätere König Georg IV., Indien besuchen. Als die Unterhaltung hierauf kam, sprach der Gaekwar von Baroda ganz offen aus, daß er, um nicht mit diesem Herrn zusammentreffen zu müssen, bis nach dem Besuche des englischen Prinzen in Indien in Europa bleiben würde, denn er habe keine Lust, Staatsgelder auszugeben, um die Ehre zu haben, sich vor dem zukünftigen englischen Herrscher zu verbeugen. Da man ihn als Gastgeber des russischen Thronfolgers, der seinen Gast nicht einmal sehen durfte, lächerlich gemacht habe, werde er es jetzt ablehnen, den britischen Thronfolger bei sich zu empfangen.

Doch nicht nur im sicheren Paris machte Siyadschi Rao kein Hehl aus seiner Abneigung gegen die Engländer. Auch in Indien selbst ließ er keine Gelegenheit vorübergehen, den englischen Beamten seine Bildung, besonders in allen Fragen der Staatsverwaltung, fühlen zu lassen. Von seiner Erziehung unter guten englischen Lehrern hatte er eifrig Gebrauch gemacht, und auf[S. 30] der so erworbenen Grundlage war er nach Erreichung seiner Volljährigkeit mit Erfolg weitergeschritten, so daß er über eine erstaunliche, rein wissenschaftliche Bildung verfügte. Daher konnte es nicht ausbleiben, daß er sehr schnell das oft recht minderwertige und unvollständige Wissen auch der hohen anglo-indischen Beamten durchschaute. Seine Achtung vor dem britischen Löwen wurde dadurch nicht gesteigert, und als Lord Curzon zur Zeit der Thronbesteigung des Königs Eduard VII. diesen in Delhi vertrat und zu Ehren des Ereignisses ein großes Fest gab, weigerte er sich, zu erscheinen, indem er Krankheit vorschützte.

Dies war ihm jedoch nicht möglich, als nach dem Tode Eduards VII. Georg IV. in höchsteigener Person nach Indien kam, um dort sich und seine Gemahlin zu Kaiser und Kaiserin von „Hind“ — von Indien — krönen zu lassen.

Angetan mit allen Zeichen der Macht, umringt von sämtlichen Würdenträgern des britischen Hofes, hatten Georg IV. und seine Gemahlin auf dem kaiserlichen „Gadi“ — Thron —, zu dem eine Reihe Stufen hinaufführten, Platz genommen. In dem mit echt indisch-englischer Pracht ausgestatteten Raum war Jeder und Jede der Anwesenden auf das reichste gekleidet. Gold, Diamanten, die seltensten Edelsteine blitzten und funkelten auf allen Seiten. Die Uniformen der Offiziere und Höflinge bildeten einen leuchtenden Rahmen, in dem der Glanz aller indischen Fürstenhöfe nur um so eindrucksvoller strahlte.

Inmitten dieser prunkvollen Versammlung nun sollte die Huldigung der Vasallenfürsten mit allem Zeremoniell des Westens und des Ostens vor sich gehen. Es war vorgeschrieben, daß die Fürsten im Schmucke ihrer Staatsgewänder sich über die freie Mitte des Raumes den Stufen des kaiserlichen Thrones nahen sollten. Zur Plattform vor den Sesseln des Kaiserpaares hinaufsteigend, würden sie sich dann als Ausdruck der Ergebenheit verbeugen, um, rückwärts schreitend, die Thronstufen hinabzugehen, wo ein Adjutant des Königs ihnen das Zeichen zum Umwenden und Weitergehen zu geben hatte.

[S. 31]

Als Erster erschien der im Range am höchsten stehende Nisam von Haiderabad, ein mohamedanischer Fürst, der die übereingekommene Huldigungsform mit der ganzen Würde des Moslem erfüllte. Ihm folgte sofort der Gaekwar von Baroda, der Maharadscha Siyadschi Rao.

Ein Murmeln des Entsetzens lief bei seinem Erscheinen durch die erlauchte Versammlung. Eiligen Schrittes, einen Spazierstock nachlässig in der Hand schwingend, kam er auf die Stufen des Thrones zu, sprang sie schnell hinauf, nickte dem Kaiser und König des britischen Weltreiches kaum merklich zu, und, ihm sofort den Rücken kehrend, ging er hastig und wie mit ganz anderen Gedanken beschäftigt die teppichbelegten Stufen wieder hinab, an dem starr und ratlos stehenden königlichen Adjutanten vorbei, und verließ den Raum.

Daß ihm diese öffentliche, beabsichtigte Brüskierung Seiner Majestät des Kaisers von Indien und Königs von Großbritannien und Irland seinen Thron kosten konnte, wußte der Sohn des Bauern von Dabkar sehr wohl. Doch der britische Sirkar übersah die dem Kaiser und König angetane Schmach. Die Zeit war zu nahe, wo man Indien nötig brauchen würde, wo man keinen Mann würde entbehren können, um den dreihundert Millionen seiner Bewohner die Macht des britischen Reiches besonders vor Augen zu führen! Ist doch der Weltkrieg, nach englischer Darstellung, einzig und allein vom frevelhaften Übermut des bösen deutschen Kaisers plötzlich und grundlos dem armen unschuldigen England und der ebenso ahnungslosen übrigen Welt aufgezwungen worden!

Dem Maharadscha Siyadschi Rao, Gaekwar von Baroda, ist daher aus seinem wenig höflichen Benehmen auf dem Durbar zu Delhi 1912 kein irgendwie bemerkenswerter Schaden erwachsen[1]. Sofort nach Verlassen des Krönungsraumes war er in sein Land zurückgefahren.

[S. 32]

Der Maharadscha von Kapurthala, in dessen Dienst ich nach Ablauf meines Vertrages mit dem Gaekwar von Baroda als Aufsichtsbeamter über alle Paläste, Marställe und Gestüte, sowie als Privatsekretär für seinen persönlichen Verkehr mit Europäern trat, war das ganze Gegenstück zu Siyadschi Rao, obgleich auch er nur durch einen Zufall auf den Thron seines Reiches gelangt war.

Sein voller Titel lautet: Sir Dschagatdschid Singh, Bahadur, Ahluwalia, Radscha-i-Radschan, Großkommandeur des Sterns von Indien, Maharadscha von Kapurthala; es bedeuten die indischen Worte etwa: Oberkriegsherr, aus dem Geschlecht der Ahluwalia, Fürst der Fürsten, Oberherrscher von Kapurthala.

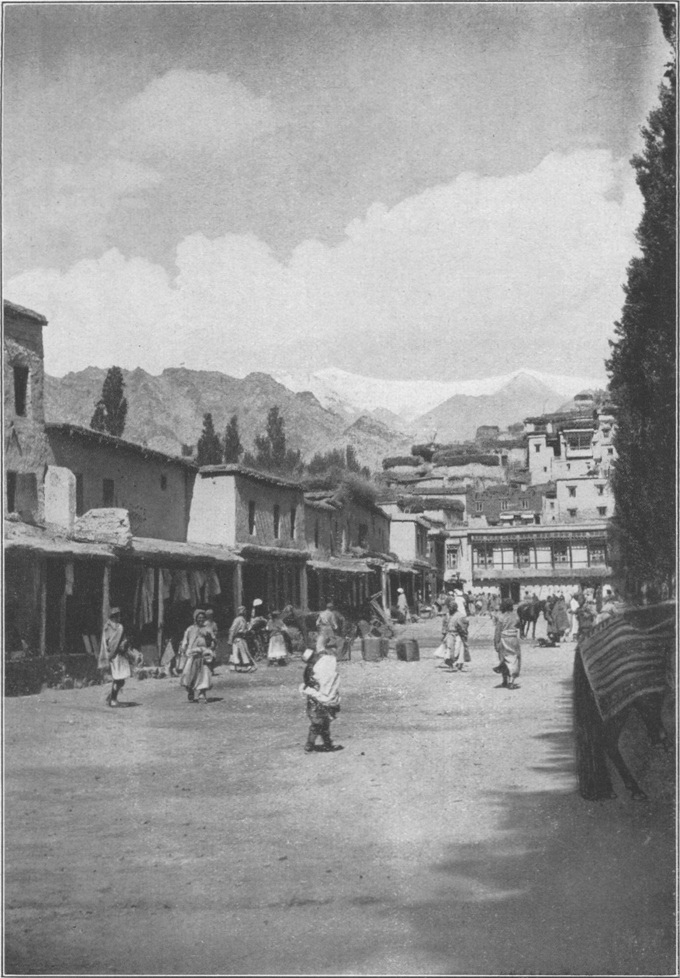

Der indische Vasallenstaat Kapurthala liegt in der Nähe von Lahaur, dem englischen Lahore. Lahaur war früher die Hauptstadt[S. 33] der kriegerischen Sikh. Auch die mohamedanischen Eroberer Nord-Indiens schlugen dort ihre Residenz auf, erst die Ghasnawiden, denen die Goriden folgten, bis es 1225 von Dschalal-ud-Din und 1397 von einem Heerführer Tamerlans, des großen Timur leng der Mongolen, geplündert wurde. 1525 nahm es Sultan Babar, seit welcher Zeit es zum Reiche des Großmogul gehörte und an Pracht und Glanz mit der Hauptstadt Nord-Indiens, mit Delhi, wetteiferte. 1846 besetzten die Engländer Stadt und Land, bemächtigten sich des letzten Sikhfürsten, Dalip Singh, eines elfjährigen Knaben, den sie nach England führten, wo er nach verschiedenen fehlgeschlagenen Versuchen, den Thron der Sikh wieder zu besteigen, 1893 starb.

Schon einige Jahre vor der Besitzergreifung Lahaurs durch die Engländer hatten sie, 1841, Hand auf das Zweistromland Dschalandhar gelegt, das den Staat Kapurthala umfaßt. Die dort herrschende Ahaluwalia-Dynastie hatte es vorgezogen, durch eine Tributzahlung an die Engländer sich ihren Besitz zu sichern, wenn auch die Briten die Verwaltung übernahmen. Bei dem großen indischen Aufstand 1857/58 unterstützte der damalige Maharadscha von Kapurthala, Ranghir Singh, die Engländer, wofür er durch die Übertragung großer Ländereien in Oudh[2] belohnt wurde. Ihm folgte 1870 sein Sohn Karag Singh.

Der Staat Kapurthala zählte etwa eine halbe Million Einwohner, während die in der Nähe der Bahnstation Kartarpur liegende Hauptstadt Kapurthala rund 20000 Einwohner hat.

Karag Singh führte ein allen Leidenschaften frönendes Dasein; viel Sekt, viel Kognak, viel Opium sind besonders in dem heißen Indien nicht geeignet, das Leben zu verlängern. Er kam also in jungen Jahren zum Sterben. Da er keine Kinder hatte, war der nächste Erbberechtigte sein Bruder, Harnam Singh. Doch[S. 34] Harnam Singh hatte eine indische Christin geheiratet und war selbst zum Christentum übergetreten.

Die, wenn es das Geschäft mit sich bringt, so gern ihr Christentum betonenden Engländer fanden es aber in diesem Falle nicht einträglich genug, „the spreading of the Gospel of our Lord and Saviour Jesus Christ“ — die Ausbreitung des Evangeliums unseres Herrn und Erlösers Jesus Christus —, wie die pomphafte Redewendung im Englischen heißt, dadurch zu unterstützen, daß sie einem Christen die Besteigung des ihm rechtmäßig zustehenden Thrones eines indischen Fürstentums gestatteten.

Man beriet sich also mit dem Ministerpräsidenten des Staates Kapurthala, der ein offenes Herz für seine Hindu-Glaubensgenossen und sicherlich eine nicht minder offene Hand für christliche englische Goldstücke hatte, mit dem Ergebnis, daß, ehe noch der sterbende Maharadscha Karag Singh seine letzte Opiumpfeife zu Ende geraucht hatte, ihm plötzlich ein Sohn geboren war. Bevor er den vielen Freuden seines Genußlebens das Bewußtsein von Vaterfreuden zufügen konnte, drehte er sein Antlitz zur Wand und starb.

Der zu so geeigneter Zeit geborene Thronfolger war das Kind des Steueraufsehers Lala Harkischen Lal aus der Kaste der Tschatry[3]. Unter dem Namen Dschagatdschit Singh wurde er der Nachfolger seines Pseudo-Vaters, des Maharadscha Karag Singh. Der wegen seines Christentums von den Engländern von der Thronfolge ausgeschlossene Harnam Singh wurde, zum Trost über den erlittenen Verlust, zum Mitgliede des vizeköniglichen Staatsrates in Kalkutta ernannt.

Die Erziehung des jungen Dschagatdschit Singh lag vollständig in den Händen des englischen Residenten, und er entwickelte sich ganz nach dem Vorbilde seines Lehrers. Dieser Resident, ein[S. 35] Irländer von Geburt, großer Sportliebhaber und Lebemann, verbrachte seine Zeit mit Festlichkeiten, Jagden, sportlichen Veranstaltungen und glänzender Repräsentation, ohne daß die Verwaltung des Landes Schaden litt. Es wurde sparsam und umsichtig gewirtschaftet, und der Resident verstand sich meisterhaft auf die Behandlung der schwierigen indischen Charaktere.

Doch durch die ausschließliche Erziehung im englischen Sinne wurde in dem jungen Maharadscha schon früh der Keim zu seiner Vorliebe für alles Europäische, alles Westliche gelegt. Dschagatdschit Singh war, wie die meisten Inder, äußerst begabt, dabei ein offener und gutherziger Mensch, was unter Indern eine große Seltenheit ist, aber vielleicht auch auf Rechnung seiner Erziehung gesetzt werden darf. Er besaß ein unerschütterliches seelisches Gleichgewicht, das ihn auch in den unangenehmsten Augenblicken nicht verließ. Gegen seine Untergebenen war er herablassend und freundlich, konnte aber ebenso bei Verfehlungen sehr streng sein. Höchstens, daß er dazu neigte, die Grenzen zwischen rücksichtsvoller Teilnahme und kameradschaftlicher Anbiederung zu vergessen.

Von Gestalt ein starker, wuchtiger Mann, verstand er es ausgezeichnet, sich in der ganzen Würde eines indischen Fürsten zu geben. Er neigte zur Korpulenz, trotzdem er als Tennisspieler und Scharfschütze seinesgleichen suchte. Nur das Reiten, das er, wie es seine Stellung erforderte, wenigstens zweimal in der Woche ausüben mußte, machte ihm kein Vergnügen. Bei seinem kräftigen Körperbau war dies auch nicht verwunderlich. Es kostete mich stets die größte Mühe, für den schweren und im Sattel unbeholfenen Mann ein entsprechend starkes und doch ruhiges, repräsentatives Pferd zu finden. Glücklicherweise war die Auswahl in den prachtvollen Marställen des Fürsten groß, und in Einkauf und Aufzucht wurde mir vollständig freie Hand gelassen. Für den Maharadscha war das fetteste Pferd das schönste.

Im Trinken war er sehr mäßig. Sekt, Wein und Alkohol im allgemeinen, obgleich er seinem Körper entsprechend davon trank,[S. 36] hatten keine Anziehungskraft für ihn. Dafür aber war er einer der stärksten Esser, der mir je begegnet ist. Besonders von seinem und ganz Indiens Leibgericht „Curry mit Reis“ konnte er ganz außerordentliche Mengen vertilgen.

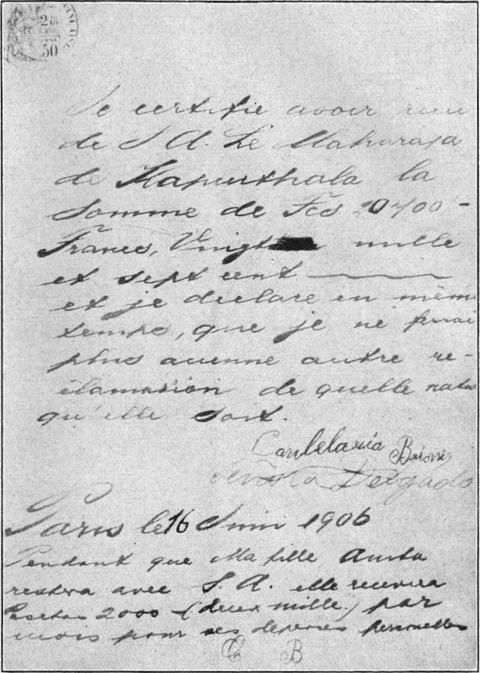

Doch er hatte eine große Schwäche, eine Schwäche, die, von seiner Erziehung genährt, wohl ebenfalls mit der starken physischen Entwicklung seines Körpers zusammenhing und in seinem westlich gerichteten Ehrgeiz ihn zu den unglaublichsten Streichen verführte. Er hielt sich für den geborenen „Lady-killer“, den hervorragendsten Don Juan beider Hemisphären. Keine noch so bittere Enttäuschung, keine Lächerlichkeit konnte ihm diesen Glauben rauben. Stets strebte er nach neuen Lorbeeren, aber sie mußten westlich orientiert sein, oder noch besser, durch westliche, europäische Schönheiten ihm zufallen.

Blutige Schweißtropfen hat mich oft diese unmögliche Einbildung gekostet. Immer wieder mußte ich die zerbrochenen Porzellanschalen umsichtig und geräuschlos außer Sicht kehren, immer von neuem die gordischen Knoten, die seine Abenteuer um ihn schürzten, mit oder ohne Hilfe des neuzeitlichen Schwertes, des Scheckbuches, lösen.

Den Auftakt zu dieser endlosen Kette seiner vor allen Dingen ehrgeizigen Unternehmungen bildete seine Heirat. Als Dschagatdschit Singh neunzehn Jahre alt war und die Regierung selbst übernehmen sollte, wurde beschlossen, mit der Thronbesteigung die Hochzeit des jungen Fürsten zu verbinden. Gegen die in Indien übliche Kinderheirat hatte der Resident Einspruch erhoben, und man suchte nun nach einem Mädchen, das der hohen Ehre, die Maharani von Kapurthala zu werden, würdig war. Als regierender und reicher Maharadscha konnte man ihm eine Frau aus einer höheren Kaste als seiner eigenen verschaffen[4]. Die[S. 37] Wahl fiel auf ein Mädchen aus einer der hochangesehenen Radschputfamilien, die im Kulu-Tal des Himalaja ansässig war, und dessen Vater nicht die Mittel gehabt hatte, seine vier Töchter noch in jungen Jahren entsprechend zu verheiraten. Die Hochzeit wurde mit dem üblichen Pomp im Beisein einer großen Menge von Gästen aus der hohen anglo-indischen Gesellschaft gefeiert, und der junge Maharadscha lebte, beraten und geführt von seinem englischen Residenten, zwischen den indischen Gebräuchen und Sitten im Innern seines Palastes, den Zenanagemächern seines Haushaltes und den freien Vergnügungen seiner englischen Freunde, welche die mit dem Reichtum des Fürsten verbundenen Annehmlichkeiten wohl zu schätzen wußten.

Doch die Erzählungen seiner europäischen Umgebung, die Beschreibungen der durchreisenden Weltbummler, die gern an dem gastlichen Hofe von Kapurthala haltmachten, steigerten immer mehr seinen Wunsch, die Wunderländer Europas und Amerikas kennenzulernen und in den glänzenden Städten des Westens, in Paris und London, eine seinem Ehrgeiz entsprechende Rolle zu spielen. Mit großem Eifer lernte Dschagatdschit Singh aus eigenem Antriebe sowohl Englisch wie Französisch und war bald imstande, sprachbegabt wie es alle Inder sind, sich in beiden Sprachen mit absoluter Vollkommenheit auszudrücken.

Als er diese Vorstufe zu seinen Reiseplänen hinter sich hatte, beschäftigte er sich mit den Einzelheiten ihrer Ausführung. Sein Wunsch war, daß die Maharani, die ihm in der Zwischenzeit einen Sohn geschenkt hatte, ihn begleite. Sie aber hielt mit starrem Eigensinn an den alten Sitten und Gebräuchen ihrer eigenen Kaste fest, die es ihr unbedingt verboten, mit kastenlosen Europäern, die sich ohne jede Rücksicht auf den Stand ihrer Diener einfach und wahllos von ihnen bedienen lassen, in enge[S. 38] Berührung zu kommen, mit fremden, unbekannten Menschen das große Meer zu kreuzen und Indien zu verlassen. Wer sollte ihr die Speisen bereiten? Wie sollte man sicher sein, daß nicht Unreines mit ihnen in Berührung gekommen war? Wie sollte man es vermeiden, inmitten der ungebildeten Bevölkerung Europas, durch ihre Nähe, ihr Anstarren, ihre Handreichungen beschmutzt zu werden? Wo sollte man die Zeit und das heilige Wasser hernehmen, um durch religiöse Waschungen sich wieder von so viel Unrat zu reinigen? Nein, die Maharani konnte unmöglich sich solchen Gefahren aussetzen. Sie blieb unter allen Umständen in Indien.

Vor der Hand schickte sich Dschagatdschit Singh in Geduld ... und lernte Tanzen. Daß er damit die Entrüstung selbst der liberalsten Hindu erregte, kümmerte ihn nicht weiter.

Für den Hindu, wie überhaupt den Orientalen, ist das Zusammentanzen der Geschlechter ein Greuel. Tanzen ist eine bezahlte Kunstfertigkeit, die von dazu erzogenen Mädchen, den „Nautsch-Mädchen“, den Bajaderen gegen Entgelt ausgeübt wird. Daß diese es dabei zu großem Reichtum bringen können, und daß sie ganz allgemein große Achtung und besondere Vorrechte genießen, hat mit dem Tanzen an sich nichts zu tun. Von einem Manne zum Vergnügen und unter den Augen anderer ausgeübt, wird es dadurch nicht weniger verächtlich.

Doch da die Maharani auf ihrer Weigerung beharrte, ihn nach Europa zu begleiten, nahm der Maharadscha kurz hintereinander drei andere Frauen, die er zu seinen „Rani“ machte. Der Titel „Maharani“ kommt nur der ersten Frau und Mutter des Thronfolgers zu. Doch sie alle enttäuschten. Keine der drei wollte sich herbeilassen, europäische Sitten anzunehmen und vor allem auch noch so glänzende Pariser Toiletten oder gar die europäischen Spitzen und Unterkleidung zu tragen, für die der Maharadscha eine ganz ausgesprochene Vorliebe und Bewunderung an den Tag legte. Alle fürchteten, die Heiligkeit ihrer Kaste dadurch zu verletzen.

[S. 39]

Und doch, ohne „Rani“ nach Europa zu gehen, schien dem Maharadscha ebenfalls unmöglich. Nach allen Seiten sandte er Beauftragte, um ihm die zu suchen, die seinen Enthusiasmus für Europa zu teilen und gleich ihm alles Indische abzustreifen bereit war. Jedoch vergeblich. Endlich entschloß er sich, sein Glück selbst zu versuchen und nach einer geeigneten Rani Umschau zu halten.

Dschagatdschit Singh hatte die Erlaubnis des Vizekönigs erhalten, auf vierzehn Tage das ihm selbst in Simla, dem Sommersitz der anglo-indischen Regierung im Himalaja, gehörende Haus bewohnen zu dürfen. Der Aufenthalt dort ist aus Gründen der Rücksicht auf die Engländer Indiens für die Fürsten Indiens beschränkt. Sie vermehren durch den endlosen Troß ihrer Bedienung die sehr fühlbare Wohnungsnot dieser für die Gesundheit[S. 40] der Beamten unentbehrlichen Bergfrische und treiben durch protzenhafte Verschwendung die Preise in die Höhe. Es muß also jedesmal eine besondere Erlaubnis zum Besuche des Ortes erwirkt werden. Nur ausgewählte Günstlinge der Regierung, wie der Scindia von Gwalior oder das Haupt der Radschputen, der Maharadscha von Bikanir, die zu persönlichen Adjutanten des Königs von England und Kaisers von Indien ernannt worden sind, dürfen jederzeit den geheiligten Boden betreten.

Unweit von Simla findet alljährlich ein großer Markt, „Sibi-Markt“, statt, wohin Eltern ihre unverheirateten Töchter bringen, um sie heiratslustigen Männern zur Wahl vorzustellen. Es ist dies keineswegs entehrend. Achtbare Bauernfamilien, Semindare, Landbesitzer und höhere Kasten machen von dieser Gelegenheit, ihre unversorgten Töchter zu verheiraten, Gebrauch. Witwer oder kinderlose Ehemänner suchen sich dort eine neue Gattin zu kaufen. Zwar stimmen die so an den Mann gebrachten Mädchen nicht immer mit dem von den Eltern abgeschlossenen Handel überein, sei es, daß dem Mädchen der Käufer zu alt oder sonst nicht annehmbar erscheint. In solchem Falle verflüchtigen sie sich noch vor der festgesetzten Abreise. Der Bräutigam hat das Nachsehen und ist sein Geld an die Eltern losgeworden. Allzu bindend sind diese Kontrakte nicht, die von den Gerichtshöfen nicht ernst genommen werden.

Der Maharadscha von Kapurthala benutzte nun den Aufenthalt in Simla, um den Sibi-Heiratsmarkt zu besuchen. Dort sah er ein junges, sechzehnjähriges Mädchen, schlank, mit klugem Gesicht, in der Hautfarbe nicht dunkler als eine Italienerin; denn dies war für Dschagatdschit Singh die Hauptsache. Er selbst war zwar braun wie eine Ratte, hielt aber seine Gesichtsfarbe für rosig. Für diese Vorliebe hatte er gute Gründe. Die Verachtung der Engländer für „niggers“ gibt sich überall im Osten und in Australien in der auffälligsten und beleidigendsten Weise kund, und wird natürlich stets zunächst von der Gesichtsfarbe des Betreffenden ausgelöst. Es ist daher nicht verwunderlich,[S. 41] daß der Maharadscha in seinem Bestreben, möglichst europäisch zu wirken, auf recht hellen Teint größtes Gewicht legte. Das junge Mädchen, das Kanari hieß, wurde nun für die Summe von dreihundert Rupien oder etwa 450 damaligen Mark sein Eigentum. Unter der Etikette einer Kammerzofe der Maharani kam sie nach Kapurthala. Es dauerte nicht lange, und sie hatte die Lage vollkommen verstanden, fanden sich doch genügend Leute, sie über die Anschauungen und Absichten des Maharadscha aufzuklären.

Doch noch zögerte Dschagatdschit Singh, den entscheidenden Schritt zu tun. Zwar war auch ihm nicht unbekannt, daß Kanari bereit war, ihm in seinen europäischen Ansichten bis zur Grenze des Möglichen entgegenzukommen. Aber der Schritt, in so ausgesprochener Weise mit allen Anschauungen seiner Umgebung zu brechen, bereitete ihm doch noch Kopfzerbrechen. Da entschied ein indisch-ehelicher Zwischenfall über die Zukunft des klugen Mädchens.

Der Hof von Kapurthala war nach Dharamsala im Gebirge übergesiedelt, und dort überraschte der Maharadscha eines Tages die Rani Luxmi, seine zweite Frau, beim vertrautesten Zusammensein mit einem seiner Kammerdiener. Dieser Schlag traf den unwiderstehlichen Don Juan an seiner empfindlichsten Stelle. Er verlor sein sonst so ausgeprägtes Gleichgewicht, seine stoische Ruhe. Mit eigener Hand verprügelte er den Diener, und fast hätte er sich auch an der Rani Luxmi vergriffen.